現在は会社で働いている私ですが、教員免許を保有しています。

大学4年生の時に教員免許取得のために教育実習に行ったのですが、一部の教師からいじめに近い扱いを受けました。

今回は教育実習でのどのようないじめがあったか実体験をもとにお話し、その後で教育実習を終えた後の私の感想についても述べたいと考えています。

教育実習で嫌がらせを受ける

教師を目指していた私は、大学4年生の時に教育実習に行き、1年生のクラスを担当することになりました。やんちゃな子もいましたが、中学一年生、かわいらしいものでした。

嫌がらせを受けたのは、生徒からではなく、一部の教師たちからでした。

どのような嫌がらせかと言いますと・・・

- イヤミを言ってくる

- 何かと理由をつけて教育実習の日誌を確認しない

- 京都大学に対して偏見がある

- 他の実習生に比べ、授業評価が悪い

上記のような本当に小さなちょっとしたことですが、心にチクチク刺さるような嫌味をたくさん経験しました。

以下にもう少々具体的に記載してみます。

イヤミを言ってくる

授業の計画をお見せしつつ、教師たちにアドバイスをいただく機会をいただいていました。イヤミを言ってくる先生は、他の実習生には「いやぁ、頑張ってるねぇ。素晴らしい。」などと評価し、私に対しては「うーん、君の授業は面白くなさそう。」とはじめから話を聞いてくれませんでした。

それでも食い下がって話を聞いていただきましたが、「うーん、君の授業は面白くない」と評価されました。

(事実、子供達からは大絶賛でした)

何かと理由をつけて教育実習の日誌を確認しない

これは見出し通りです。教育実習では、毎日夕方に活動日誌を確認いただくのですが、さっきまで雑談していたのに、「今忙しいから」と日誌をなかなか確認いただけませんでした。

2時間ぐらい経過して、やっと見てもらえるんですよね。

あの待ち時間はなんだったのか。もちろん授業準備などで有効活用していましたが、何もすることがなかったのなら本当に不毛な時間だったと思います。

1日だけ、教員の緊急会議で22時ごろまで会議がありました。

もちろん教育実習生は緊急会議には参加しませんが、教師が帰ってくるまで帰宅できません。

22時に日誌を確認した後、「てっぺん(おそらく深夜0時のこと)回ってないからまだまだや。ラッキーやったな。」と教師から言われましたが、日誌は夕方にできているので、先に確認してから会議に行くことはできたはずです。

「待たせてごめんね。今日もお疲れ様。」そう言える大人になろうと思えた出来事でした。

京都大学に対して偏見がある

イヤミを言ってくる先生は、当時通っていた京都大学についても、偏見を述べてきました。

「 京都大学に行っている人は、勉強ばっかりしてきたから、人の気持ちがわからないんじゃないかと思う。君もたぶんそうだから、生徒の迷惑にならないように気をつけるように。」

こんなことを校門前で(部活終わりの生徒たちを見送っている時でした)言われたら、誰だって悲しくなりますよね。

いじめについて、以下の記事も書いています。

https://shiningfreeter.com/bullying/925/

いじめを受けつつも、必死に頑張った教育実習

嫌がらせを受けつつも、私のパフォーマンスの悪化が生徒たちに影響を及ぼしてはいけません。

私は、3週間で終わりだからと、数人の大人たちからの嫌がらせに耐えながらも、懸命に授業準備に励みました。

短くも長かった 教育実習を通して、私が感じたことを以下に記載してみます。

教師の手抜きは生徒たちに伝わる

教育実習の3週間は、1週間目から2週間目は各先生方の授業を見学し、3週目に実際に6~7コマほど授業を行うようなスケジュールが多いようです(私は、なぜか、1週目から合計30コマほど授業を行いました笑)

担当教師の以外にも、別学年の授業を見学させていただきましたが、正直授業準備が不十分だと言わざるを得ないものもありました。

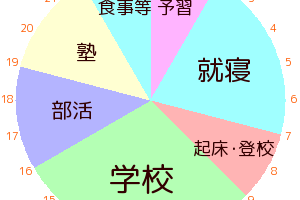

無理はありません。先生方は、学習指導だけに集中できるわけではなく、生徒指導、部活指導、問題を起こした生徒に関する会議(夜22時とかまでされていましたね(笑))など、とにかく仕事量が多い。

あえて批判を恐れずに言うと、すべて真面目に取り組んでいたら死んでもおかしくない仕事量です。

だからといって学習指導に手を抜くと、生徒たちにしわ寄せがいくのですが、生徒たちも先生が手を抜いていることが伝わるのでしょう。完全にだらけていました。学習に前向きになっている感がありませんでしたね。

私が教師になっていたら、同じくこんな感じになっていたかもしれませんが、教育実習の3週間だけは、どれだけしんどくても学習指導だけは疎かにしてはいけないと心に誓いました。

教師の頑張りは、生徒に伝わる

先生が手を抜くと生徒に伝わりますが、逆は成り立たないかというと、そうでもありません。

頑張りは生徒たちに伝わります。

教育実習の3週間、他の実習生と比べ、私だけなぜか圧倒的に多いコマ数でしたが、学習指導に力を入れることのできる環境でしたので、妥協することなく授業を作り上げることができました。

いやみな先生からは、「君の授業計画はなんか面白くないね」とばかり言われましたが、生徒たちは大喜びで、英語学習に積極的になれたという子が増えたようです。

外発的動機づけではあるものの、発表した人にはシールを1枚あげるなどの工夫も行ないました。

はじめはシール欲しさに発表していた子たちも、次第に発表自体が楽しくなり、積極的に手が上がるようになりましたね。

何時間もかけて授業準備を行った甲斐があるものです。

ピグマリオン効果を実感

ピグマリオン効果という言葉をご存知でしょうか。

教育に携わる人の間では有名だと思いますが、以下のような説明があります。

アメリカの教育心理学者、ローゼンタールが発表した心理学用語。実験では、教師が期待をかけた生徒とそうでない生徒では成績の伸びに明らかな違いが見られたという。このことから、他者への期待値がその後の成長を決定づける大きな要因のひとつになると考えられている。なお、「ピグマリオン」はギリシャ神話の登場人物。自分の作った彫刻に恋をしたピグマリオンが、神に祈りを捧げて彫刻を人間にしてもらい、幸せに暮らしたという神話に由来している。

https://kotobank.jp/word/%E3%83%94%E3%82%B0%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%8A%B9%E6%9E%9C-7782

コトバンクより

教師が生徒たちに期待をして授業を行うと、生徒たちはそれに応えようとしてくれる、そんな風に感じることが何度もありました。

中学一年生では、授業内で「数字」を学習する場面がありました。1ページ分に1から100までの数字が書かれているわけです。

そんなに書かれていたら、辞書みたいといいますか、覚えずにスルーしてしまう子どもたちが多いだろうと感じた私は、数字の学習の後で、あるお願いをしてみました。

それは、「信じているから覚えて!」ということです(笑)

以下のような手順でお話をしました。

①残念ながら、このページに載っている数字は全部覚えないといけない。

②なぜなら、1か月後の期末テストに出るし、今後のテストでも出てくる。そして、将来海外に行った時も数字は普通に使うから、読めないとやばい。みんながおぼえてくれると信じてる。

③でも、信じているだけじゃなくて、もちろん僕も協力する。「数字を見ると規則性があるけど、時々変なスペルのものがあるから、その〇個を押さえておけば、あとは数字は作れて…(略)」

こちらが教えられることは教え、あとは彼らの努力に託しました。

教育実習生ということもありますが、生徒たちも協力しようという気になったのか、頑張って覚えてくれていましたね。

期末テスト後に担当の先生から、私が教えた部分は正答率が良かったとお褒めの言葉をいただいた時は、嬉しかったです。

教師という職の魅力

中学から教師を志し、その職に対して魅力を感じ続けてきましたが、教育実習を通して、あらためて素晴らしい職であることを実感しました。

子どもたちの可能性を拡げてあげるお手伝いをすることができ、生徒たちの成長と共に自分たちも成長することができる、そんなお仕事が教師というものです。

ただ、現場の教師たちは学習指導に専念できず、あらゆる雑務に追われていることも事実です。

真面目にすべての仕事を行うと、死んでもおかしくない仕事量でやりがいをもって仕事に取り組み続けるのは、少々難しい環境であることも事実でしょう。

現場の教師のレベルが低いという意見もありますが、彼らの労働環境が改善されて、教科指導のレベルも向上できる余裕ができればよいと感じています。

私は、教師にならずに会社員を選びましたが、教育業界に関心を持ち続け、いつか関わる日が来ることを夢見ていたいものです。

コメントを残す